ECONOMIA POLITICA

IL LIBERISMO NELL’ECONOMIA

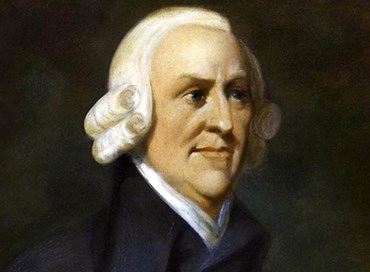

Adam Smith fu uno dei principali esponenti del liberismo economico. Nacque nel 1723 nei pressi di Edimburgo dove morì nel 1790. Diventò professore di retorica e letteratura ad Edimburgo nel 1748, dove, nel 1759 , scrisse “La Teoria dei Sentimenti Morali” un’opera di filosofia morale e nel 1776 la sua celeberrima opera “La Ricchezza delle Nazioni”.

É nella Ricchezza delle Nazioni che Smith enuncia il principio della mano invisibile del mercato : << chiunque impieghi il suo capitale per sostenere l’attività produttiva interna si sforza necessariamente di dirigere tale attività in modo tale che il suo prodotto sia il massimo possibile. Egli non intende, in genere, perseguire l’interesse pubblico, né è consapevole della misura in cui lo sta perseguendo . Egli mira solo al proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni. Né il fatto che tale fine non rientri sempre nelle sue intenzioni è sempre un danno per la società. Perseguendo il suo interesse, egli spesso persegue l’interesse della società in modo molto più efficace di quanto intende effettivamente perseguirlo. Io non ho mai saputo che sia stato fatto molto bene da coloro che affermano di operare per la felicità pubblica>>(1)

–LA TEORIA DELLA MANO INVISIBILE.

Un’ economia di mercato dunque è definita come un sistema in cui gli agenti economici, come famiglie ed imprese, decidono liberamente di comprare, per chi lavorare, cosa produrre e chi assumere liberaliter.

Nell’economia di mercato, pertanto, vi sono due principi peculiari: il primo è il principio della mano invisibile , il secondo è l’ eterogenesi dei fini. Secondo il principio della mano invisibile l’interazione sul libero mercato degli agenti economici, ciascuno è mosso soltanto dal proprio <<self interest>> e determina il massimo benessere possibile per l’intera collettività. L’ Eterogenesi dei fini enuncia il principio secondo cui il mercato risponde ad un principio d’ordine generale al di là dei fini consapevolmente perseguiti dagli agenti economici.

Secondo Smith quindi il meccanismo strumentale attraverso cui agisce la mano invisibile è il sistema dei prezzi che si formano sul libero mercato fondato sul rapporto domanda-offerta. Secondo Smith, ripercorrendo il solco della filosofia utilitaristica di Bentham, l’uomo è individualista ed egoista, l’unico fine a cui si tende è quello del massimo interesse-vantaggio personale, tuttavia, perseguendo un fine individualistico, ciò giova anche alla società indirettamente : <<Non è della benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla considerazione del loro personale interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro amor di sé stessi e parliamo dei loro vantaggi e mai delle nostre necessità>> e ancora <<L’uomo ha quasi sempre bisogno dell’aiuto dei suoi simili e lo aspetterebbe invano dalla sola benevolenza: avrà molta più probabilità di ottenerlo rivolgendo a suo favore l’amor proprio altrui >>(2)

Si afferma il libero arbitrio ma le scelte individuali, pur perseguendo l’interesse personale, devono sottostare all’interesse collettivo.

–Che cosa significa L’amor di se stessi?

Nella “ricchezza delle nazioni” Adam Smith parla di amor per se stessi, perché, pur dicendo che da un lato l’uomo è un animale sociale(3), tuttavia dall’altro riconosce che il funzionamento del mercato è regolato e governato da una serie di principi che non si riducono al “self love”, ovvero diretto alla soddisfazione dei bisogni naturali. Smith distingue tra <<Social passions>> e <<Unsocial Passions>>: riguardo alle unsocial passions Smith afferma: “our symphathy is divided between the person who feels them and the person who is the object of them”, nel caso delle social passions Smith dice “our sympathy is reinforced”.

–Divisione del Lavoro.

Alla divisione del lavoro Smith attribuisce un’importanza fondamentale, tanto da inserirla all’apertura del suo saggio. Non fu il primo a intuirlo, si pensi a Platone o a Menenio Agrippa ma fu il primo a sistematizzarla. Smith ritiene che la causa principale del progresso stia nelle capacità produttive del lavoro; de facto, il suo concetto di divisione del lavoro anticipa quelle che furono le correnti fordiste. Egli sostiene che la specializzazione del lavoro in tanti sotto lavori di minor difficoltà e maggior monotonia facilitino il processo produttivo in quanto evitano uno spreco dei tempi.

L’uomo è portato a fare ciò di cui è capace, cercando di ottenere dal proprio tempo il massimo consentito dalle sue capacità, affinché la sua produzione sia la maggiore possibile. In questo modo, ratione materiae, mediante il mercato, l’uomo potrà scambiare ciò che ha prodotto in tempi brevi con merci che avrebbe prodotto in più tempo. Questa è la tendenza che viene oggi amplificata dalla maggior tecnicizzazione del lavoro, determinata dal fatto che la società diventa via via più complessa ed assume nuove esigenze.

Smith prende come esempio il semplice mestiere dello spillettaio: un operaio non addestrato a questo compito e non abituato ad usare le macchine che vi si impiegano, applicandosi al massimo difficilmente riuscirà a fare uno spillo al giorno. Se, invece, un uomo trafila e il metallo, un altro raddrizza il filo ed un terzo rotaia mentre un quarto gli fa la punta ed un quinto la schiaccia l’estremità dieci persone possono arrivare a fabbricare più di 48.000 spilli al giorno. Ciascuno, in questo modo, potrebbe fabbricare 4.800 spilli al giorno grazie ad un’adeguata divisione E combinazione delle operazioni diverse.

-La moneta.

Per soddisfare i propri bisogni, ciascun soggetto non può contare semplicemente su ciò che ha prodotto ma dovrà effettuare scambi con altri lavoratori. La tendenza dell’uomo è stata quella per secoli di conservare merci che si potessero dividere e scambiare più facilmente come i metalli. Successivamente, sui metalli venne imposta una coniatura come strumento di controllo del relativo peso reale per evitare delle frodi. Questa tendenza si è protratta sino ai giorni nostri con sistemi di coniatura sempre più efficienti fino ad arrivare al sistema monetario attuale. Smith analizza dunque la quantità di moneta da utilizzare negli scambi cioè il prezzo delle merci. Esistono due tipologie di prezzo:

a)Il prezzo reale: direttamente proporzionale alla quantità in termini di tempo di lavoro impiegato Nella produzione della merce e dalla qualità e difficoltà di tale lavoro.

b)Prezzo nominale: la moneta con cui viene pagato il prodotto o il lavoro, esso dipende dal prezzo reale ma su di esso influiscono ulteriori Fattori.

Sul prezzo nominale o naturale infatti agiscono tre diverse variabili: i) il lavoro, ii)il profitto dei fondi: cioè il guadagno percepito dall’investimento dei fondi e tale fattore influirà maggiormente sul prezzo quanto Maggiore sarà il rischio assunto dall’imprenditore, ed infine iii)la rendita dalla Terra, cioè la rendita che una persona percepisce per il fatto di possedere un terreno consentendogli lo sfruttamento produttivo.

Il prezzo di mercato a sua volta è determinato dalla domanda del prodotto in vendita, secondo la legge secondo cui se la domanda supera l’offerta il prezzo si alza ma se l’offerta supera la domanda il prezzo si abbassa. Il prezzo, pertanto, secondo Smith, tende naturalmente a stabilizzarsi sul valore naturale: infatti se si abbassa il prezzo di mercato si avranno dei tagli netti negli investimenti e nel lavoro che faranno diminuire l’offerta, ma se si alza il prezzo del mercato ci saranno nuove persone che eseguiranno il lavoro per produrre tale merce e di conseguenza aumenterà l’offerta.

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE E LIBERO SCAMBIO.

Il sistema del commercio ha una particolare caratteristica che permette un grande beneficio, ovvero il fatto che questo permette ad un paese di importare ciò che manca per soddisfare i propri bisogni e di esportare ciò che non trova sbocco nel mercato interno. Per mezzo del commercio, dunque, è possibile uno sviluppo di attività al massimo livello ove le merci prodotte superino la richiesta del mercato interno.

Il commercio internazionale e il libero scambio comportano ad un incremento dei profitti e ad un aumento della ricchezza delle nazioni, ad esempio, la scoperta dell’America ha arricchito l’Europa non per l’importazione dei metalli preziosi ma per l’ampliamento dei mercati. Per quanto riguarda le restrizioni alle importazioni delle merci che si possono produrre nel paese, tali restrizioni possono portare potenzialmente ad un beneficio diretto delle attività di produzione nazionale.

Tali restrizioni alle importazioni tuttavia alterano il funzionamento della mano invisibile e interferiscono con le leggi naturali del mercato, quella che venne definita lex mercatorum, determinando due effetti negativi: è conveniente produrre una merce con mezzi propri se il costo dell’importazione è minore, dall’altro non è utile allo sviluppo del mercato indirizzare l’attività produttiva verso un prodotto impedendo la produzione di un altro che avrebbe potuto dare maggiori profitti.

Per quanto riguarda il protezionismo e l’autarchia peraltro, avevano già dimostrato di non essere degli strumenti efficaci di economia politica un esempio potrebbe essere quello del sacro Romano impero di Carlo V 1519-1.556. nessuno stato aveva sino ad allora accumulato tanti quantità di oro ed argento e controllato territori così vasti; il nuovo mondo aveva inoltre fatto entrare in Europa prodotti sconosciuti quali mais, cacao, peperoni ,zucche, patate, fagioli e pomodori. Eppure l’impero non resse: cominciò un inesorabile declino sino alla sua disgregazione e la Spagna rimase in uno stato di arretratezza economica dalla quale ha cominciato a risollevarsi solo pochi decenni or son.

Le cause della decadenza furono la particolare natura chiusa ed autoritaria delle istituzioni spagnole e le barriere al commercio imposte dalla corona che diede in monopolio le tratte trans oceaniche a una corporazione di mercanti di Siviglia. Costoro fecero in modo che la monarchia ricevesse oro e argento e tributi in abbondanza e lì tesaurizzasse o impiegasse in guerra ma impedirono qualsiasi forma di libero scambio. Anzi, la Spagna impose ostacoli anche tra colonie E Colonia. Queste politiche restrittive impedirono Il sorgere di una classe borghese.

Tutto ciò era ben chiaro anche David Hume ,contemporaneo di Adam Smith ,che nei propri scritti “of commerce” del 1752, “of the balance of trade” del 1752 e “of the jealousy of trade” del 1758, racchiusi in quelli che vengono definiti “discorsi politici” di David Hume demolisce le credenze protezionistiche e mercantilistiche. Il grande filosofo empirista scozzese infatti scrive contro “La gretta e tossica” opinione (doxa) che fa guardare con sospetto lo sviluppo al benessere degli Stati confinanti, basata sull’idea in base alla quale sarebbe impossibile per uno stato essere prosperoso senza danneggiare qualcun altro; egli ritiene che “l’incremento delle ricchezze del commercio di un qualunque nazione, piuttosto che causare un danno, di solito favorisce i paesi limitrofi nell’acquisto di ricchezze di commerci”.

L’esperienza secondo Hume, dimostra che <<dove viene garantita la libertà di scambio tra le nazioni, è impossibile che l’economia interna di ciascun paese non riceveva uno stimolo positivo dai progressi degli altri>>

Di questo Hume aveva avuto un evidenza empirica: prendendo l’esempio dello sviluppo della Gran Bretagna nei due secoli precedenti il filosofo empirista notò che all’inizio la merce è importata dall’estero con nostro grande disappunto perché pensiamo che essa ci privi della nostra moneta ma in un secondo momento le competenze stesse vengono gradualmente importate a nostra evidente vantaggio. In poche parole, viene spazzata via l’erronea convinzione che il commercio serva a tesaurizzare e si spiega così la teoria della concorrenza come diffusione della conoscenza che sarà poi alla base del principio e del pensiero di Friedrich von Hayek.

<<Sono pochi gli inglesi che non pensano che la loro nazione sarebbe completamente rovinata se i vini francesi fossero venduti in Inghilterra talmente a buon mercato da soppiantare tutta la birra e di liquori distillati sull’isola: ma niente sarebbe più innocuo e probabilmente più vantaggioso. Ciascun nuovo acro di vigneto piantato in Francia lo scopo di fornire vino in Inghilterra renderebbe necessario ai francesi l’acquisto del prodotto di un campo inglese coltivato ad avena e Grano per il loro proprio sostentamento: ed è evidente che saremmo noi ad avere la risorsa di maggior valore(teoria dei vantaggi comparativi)>>

A questo segue Smith secondo cui <<è una regola di condotta di ogni prudente Pater familias quello di non cercare mai di fabbricare a casa ciò che costerebbe più fare da soli che comprare. Ciò che è prudenza nella condotta di una famiglia privata non può essere di certo follia nella conduzione di un grande regno>>

° Prendiamo ad esempio un fatto concreto, ripreso dall’avvocato De Nicola: se un paese è più efficiente di un altro -ad esempio – in due produzioni comunque gli conviene specializzarsi in una. Ad esempio poniamo che il Portogallo possa produrre una bottiglia di vino con 5 ore di lavoro ed un chilo di pane con 10 ore punto l’Inghilterra produce la stessa bottiglia in 3 ore e il chilo di pane in un’ora, sembrerebbe allora che all’Inghilterra convenga produrre tutto a casa. Invece il costo del Portogallo per produrre il vino sebbene più alto che in Alpione è più spesso basso rispetto al pane. Però ogni bottiglia prodotta il Portogallo dà via mezzo chilo di pane mentre all’Inghilterra basta un terzo di kg. Pertanto il Portogallo ha un vantaggio comparativo nel produrre il vino mentre l’Inghilterra Lo ha nel produrre il pane. Se Londra e Lisbona scambiano vino e pane uno a uno, il Portogallo convertirà le 10 ore che ci vogliono per produrre il pane per fare due bottiglie di vino. E anche l’Inghilterra ci guadagna perché per importare due bottiglie di vino dal Portogallo in cambio di 2 kg di pane ci dovrà mettere due ore di lavoro mentre per fare una bottiglia di vino ce ne deve impiegare tre e quindi con lo scambio immaginato convertirà le tre ore per sfornare 3 kg di pane e alla fine si troverà con una bottiglia in più perché ne importa due e un chilo di pane in più perché gliene avanza uno. Ecco qui la teoria dei vantaggi comparativi spiegata senza le complesse formule matematiche utilizzate dagli odierni economisti.

- LE IMPOSTE

Adam Smith considera l’ esistenza delle tasse con realismo: esistono in quanto servono per pagare spese pubbliche imprescindibili per lo stato.

Tuttavia esse devono conformarsi ai famosi 4 principi:

1)Ogni suddito deve contribuire a mantenere il governo in stretta proporzione al reddito

2)L’imposta che ogni individuo è tenuto a pagare deve essere certa e non arbitraria. Tempi modi ed entità del pagamento devono essere chiari e semplici per il contribuente e per ogni altra persona.

3)Ogni imposta deve essere riscossa nel modo e nel tempo più comodi per ogni contribuente.

4)Ogni imposta dovrebbe essere tale da sottrarre ale tasche del popolo il meno possibile oltre a ciò che fa entrare entrare nel tesoro dello stato.

- Riguardo alla teoria dei sentimenti morali.

La teoria di Smith (4) si concentra sulla cooperazione nel piccolo gruppo, nel quale le interazioni tra uomini sono dirette e personali mentre la “Wealth of the Nations”( la ricchezza delle nazioni) si occupa della cooperazione nelle relazioni interpersonali di mercato. Questa opera si fonda sull’intuizione secondo cui la vita di relazione organizzata nella società è la natura stessa dell’esistenza umana. L’uomo è dotato pertanto di una immaginazione morale attraverso cui immaginiamo cosa provino gli altri punto La morale si sviluppa nell’interazione con gli altri e cercando delle forme di condivisione con il prossimo secondo l’enunciato io giudico la tua vista attraverso la mia vista la tua ragione attraverso la mia ragione. A fondamento del comportamento umano in tutti i suoi aspetti Smith pone il bisogno di essere amati e amabili cioè l’esigenza di essere rispettati, accettati , stimati , riconosciuti da altri esseri umani, nonché la capacità di osservarsi mediante la prospettiva di uno spettatore imparziale. Grazie a questa capacità di autosservars l’uomo raggiunge una buona condotta naturale che gli fa gestire le passioni. Lo spettatore imparziale è quello che altri filosofi chiamano “la coscienza” e le passioni insane, sono il frutto spesso della solitudine. La società e la conversazione sono i mezzi migliori per raggiungere la tranquillità.

Nella natura umana secondo Smith convivono due principi: la simpatia e l’amor di se stessi. Smith utilizza il termine sympathy per indicare il sentimento di empatia in generale cioè sentire in consonanza con gli affetti di un’altra persona. La simpatia è uno dei principi fondamentali della natura umana al di là del maggiore o minore egoismo dei singoli e su di essa si fonda la possibilità del giudizio etico. In aggiunta, ad fortiori, all’amore di sè Smith riconosce un significato positivo: non è solo egoismo, ma anche la fonte di sentimenti , Nobili ,di grandezza.

Di Daniele Luigi Filippo

Note

1[Adam Smith, La ricchezza delle Nazioni, Libro IV, Capitolo 2]

2Adam Smith , La ricchezza delle nazioni Libro 1, cap. 2.

3Aristotele, La metafisica, tà metà tà fisikà libro I: w ànthropos zoòn politikòn estì

4La teoria dei sentimenti morali, 1759

Bibliografia

Smith, La ricchezza delle nazioni 1776

Smith, La teoria dei sentimenti morali 1759

David Hume, political Discourses, 1752