Riflessioni sul De Philosophiae Consolatione.

Uno scritto di Francesco Scarangella.

Severino Boezio (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius, 476 – 525) fu uno statista di età tardoantica, al servizio di Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti.

Boezio aveva lungamente condotto una vita illustre, godendo di ampio potere e ricoprendo incarichi di notevole prestigio, prima di cadere in disgrazia di fronte al Monarca ostrogoto a causa di calunniose accuse di complotto emerse a suo carico nel corso di un procedimento invero rivolto contro altri membri della Corte reale.

Il filosofo venne – allora – recluso cautelarmente, nelle more dello svolgimento del proprio processo: condannato, quindi, de capite nonostante la sostanziale assenza di seri elementi probatori a suo carico, venne giustiziato ingiustamente, ottenendo dalla Chiesa cattolica il formale riconoscimento del proprio martirio.

Il suo atteggiamento nei confronti della carcerazione risulta di primario interesse, in quanto Boezio visse la propria reclusione quale filosofo incarcerato: e le sue parole risentono fortemente della sua personale condizione di prigionia.

Il filosofo si ritrova in un primo momento atterrito di fronte alla perdita della ricchezza, del prestigio, del benessere e della opulenza che avevano precedentemente caratterizzato la sua vita libera: venendo, al contrario, a perdere il proprio status privilegiato ed a sopportare una inclemente prigionia.

Come ogni essere umano, anche Boezio non può in un primo momento che dolersi della perdita di quei beni della vita dei quali aveva precedentemente fruito, considerandoli fonte precipua del proprio benessere: la perdita delle cose del mondo comporta, infatti, per il detenuto una inevitabile sofferenza derivante dalla rinuncia ai conforti materiali.

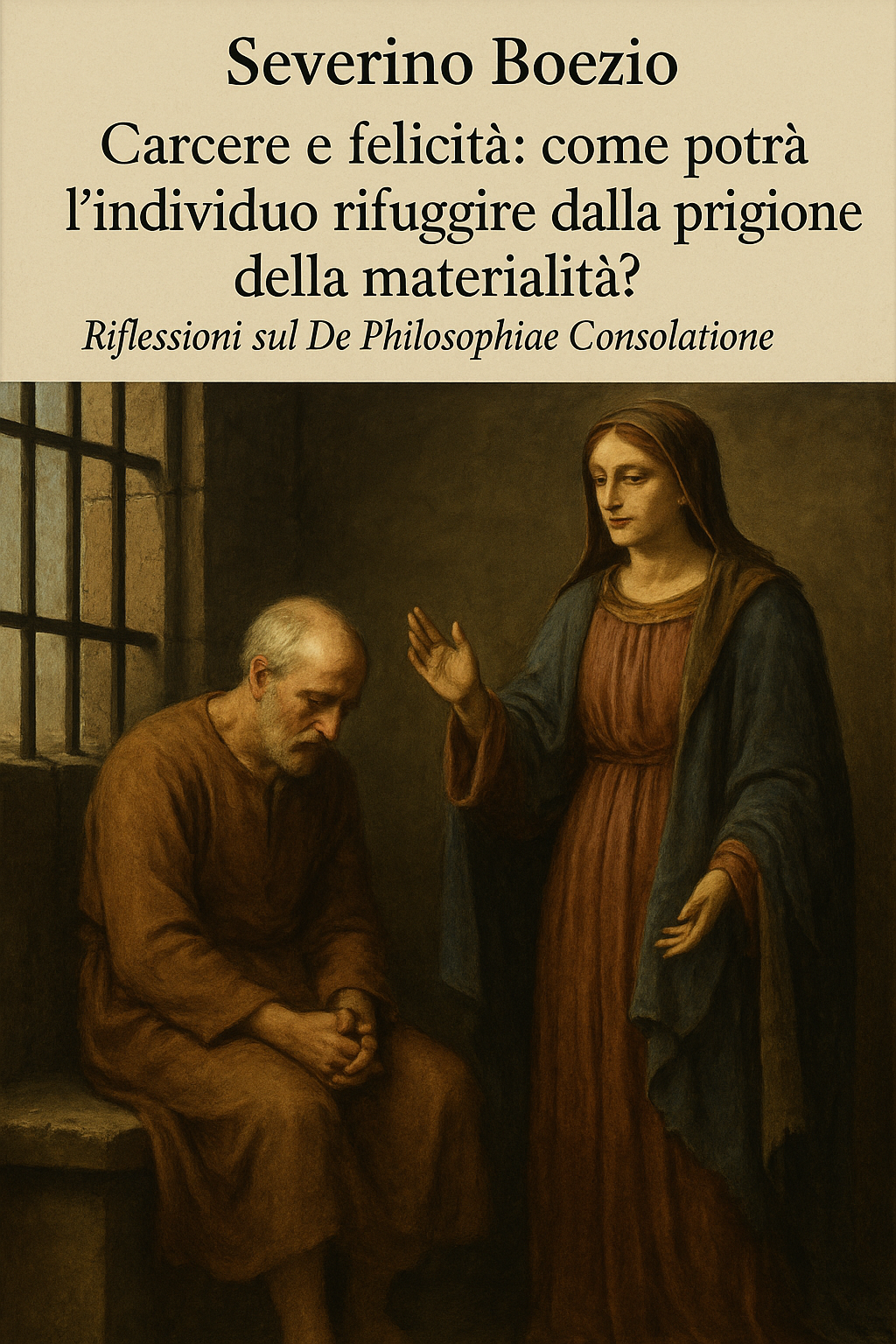

Interviene, a questo punto, nella narrazione la personificazione della Filosofia: una donna dall’autorevole aspetto, il cui vestire è tuttavia liso e logoro a causa dell’avidità dei potenti, che hanno più volte cercato di rapirla, di violarla e di impossessarsi della sua saggezza, strumentalizzandone gli insegnamenti e macchiandone irreparabilmente la purezza e la nobiltà.

La Filosofia – presa la parola – illustra, tuttavia, al filosofo una diversa interpretazione della sua condizione di reclusione, al fine di consegnarli la chiave della vera felicità: che non consiste nel godimento dei beni materiali e della fama temporale, ma nella comunione spirituale con Dio.

Sebbene le ricchezze materiali, delle quali tutti gli esseri umani sono in maggiore o minore misura muniti ai fini della propria stessa sussistenza, non siano necessariamente un male, essendo esse a loro volta una creatura di Dio, esse nondimeno non sono, secondo la Filosofia, in grado di garantire una vera felicità, ma solo uno stato di apparente appagamento.

Inoltre, il falso appagamento fornito da tali beni della vita è instabile, precario, malcerto e prettamente temporaneo. Ciò in quanto i beni e gli status possono facilmente in ogni momento essere sottratti al loro possessore, così negandogli la fonte della propria letizia: sicché il loro possesso è instabile, precario ed incerto, in quanto vulnerabile ad ogni genere di avversità; e, con esso, anche l’apparente felicità che ne deriva.

Naturalmente, il ricorso della persona ai necessari conforti materiali non potrà essere in tutto e per tutto pretermesso dal saggio filosofo: il quale si troverebbe, altrimenti, impossibilitato a condurre serenamente la propria vita quotidiana; e, financo, minacciato nella propria stessa incolumità fisica.

Anzi, anche i beni strettamente economici furono a loro volta oggetto della creazione di Dio, secondo la visione Cristiana, affinché gli esseri umani ne potessero liberamente godere, conducendo una vita dignitosa.

Tuttavia, la Filosofia ammonisce fermamente il filosofo a non reputare i beni terreni fonte esclusiva della propria letizia: essi servono all’uomo per avere di che vivere, ma l’uomo per parte sua non dovrà eleggerli a fine ultimo della propria vita, considerandoli, al contrario, un mero strumento di sopravvivenza.

La vera felicità origina, al contrario, dalla gioia per l’anima di entrare in comunione con Dio, che è l’unico Ente veramente perfetto nella complessiva imperfezione di tutte le altre cose del mondo; l’unico Ente che doni un sollievo realmente soddisfacente agli affanni dell’anima, tra le tante sirene degli appagamenti materiali; l’unica Fonte di conforto che nessuno gli potrebbe mai sottrarre.

Se così è, il carcerato potrà guardare con speranza alla propria condizione, dal momento che non gli manca nulla per essere felice: perso il proprio potere, il proprio ruolo dirigenziale nel Regno ostrogoto, il proprio benessere finanziario, le proprie relazioni personali e rischiando – verosimilmente – la propria stessa vita, Boezio non ebbe, comunque, a ritenersi del tutto infelice, non avendo disperato di Dio.

Dopo alcuni mesi di custodia cautelare in Pavia, Boezio si vide notificare una sentenza di condanna alla pena di morte, che seppe affrontare con dignità e serenità conscio della vera origine della felicità dell’animo umano.

Concezioni molto simili dei beni materiali e del rapporto di essi con la felicità si possono – del resto – ravvisare in molti altri illustri autori, tra i quali giova annoverare Epicuro di Samo, Menandro di Atene (Il Misantropo, atto V), Gaio Sallustio Crispo (De Catilinae coniuratione, 1), Lucio Anneo Seneca (Epistulae ad Lucilium, XLVII, 3; De beneficiis).

La riflessione di Boezio, tuttavia, si colora di una nuova e diversa sfumatura, insistendo, in particolare, sulla possibilità per chiunque – anche per chi si trovi in reclusione e separato da tutto – di cercare e perseguire la felicità tramite la comunione con Dio, precorrendo così il pensiero di S. Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae).