Di Emanuele Pestrichella.

Pare sempre contraddittorio, controverso e dubbio, come il fenomeno fascista abbia fatto la sua comparsa sulla scena italiana, dopo il periodo intestato “Biennio Rosso”.

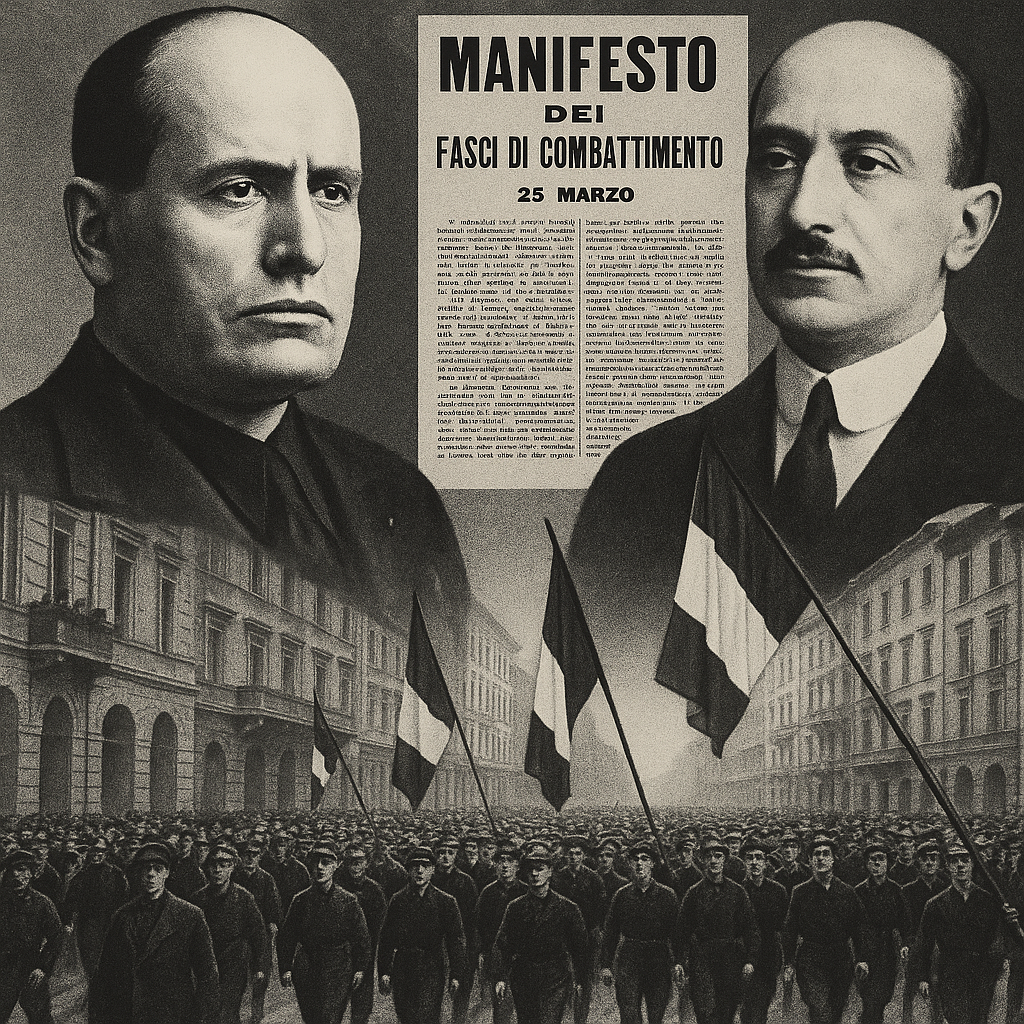

La cosa che almanacca anche gli addetti ai lavori più scettici è avvedersi dell’ampia maggioranza goduta dai fasci di combattimento, rappresentato excludendum dal manifesto sansepolcrista di Milano, nel periodo di protogerminazione della macchina statale fascista, nonché la mirabile e divinatoria capacità di appeal che il fascismo disponeva a riguardo dei giovani (cfr. la concettualità “Mito della Giovinezza” dello storico Gentile all’opera “Fascismo, Storia e Interpretazione” edit. Laterza, e l’omonima canzonetta simbolo di questo aspetto). Nonostante ciò, al netto dei possibili dubbi del caso, in questo articolo verrà ricucito lo strappo generato dalla cosiddetta “defascistizzazione retroattiva” ovvero sia dai tentativi di ricondurre il fenomeno e l’esperienza fascista a mera negatività storica, mentre verrà dipinto un profilo sistematico e il più possibile logico sulla sua individualità generale. Occorre però partire dalla fondazione dei Fasci di Combattimento, un gruppo politico nato in vista delle elezioni politiche del 1919, vinte dagli esecutivi Giolitti, Bonomi e Facta, coalizzatosi con la neoformazione marinettiana: il partito futurista italiano. Il movimento futurista era quel movimento considerato una delle avanguardie storiche e artistiche del novecento, tra cui exemplum ut afferam il dadaismo, il cubismo, l’espressionismo tedesco, il surrealismo, l’astrattismo, l’arte metafisica ecc.. che trovava in nuce il riflesso di quella volontà protesa di guardare avanti, di guardare il futuro trovando una piena affezione al progresso, all’intellettualizzazione, alla tecnoscienza, rifiutando i valori del passato e della civiltà borghese per proporre un rinnovamento morale, assiologicamente corrispondente “allo spirito del tempo”. Anche D’Annunzio proponeva l’ascesa di un personaggio che avrebbe plasmato la storia e che sarebbe stato latore di rinnovamento in senso progressista; infatti, il dannunzianesimo sarà opportunamente artefice, assieme all’arditismo, al combattentismo, al sindacalismo nazionale e al fiumanesimo carnarino, dell’ascesa di un nuovo centro promotore di interessi nazionali, popolari e socialmente condivisi.

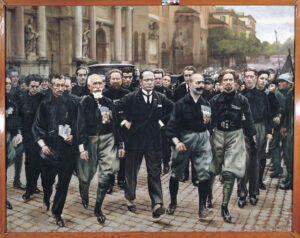

L’opera iniziale dei fasci di combattimento sarà impiantata sequitur all’istituzione, poi istituzionalizzata dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (alias Brigate Nere), delle squadre d’azione ovvero di milizie e di corpi armati che vessavano, instillavano terrore, obbedienza, e procedevano in direttissima alla conversione coatta del proletariato rurale e urbano e delle leghe rosse, alla fedeltà prestativa nei confronti della neoformazione nazionalista. Il manifesto di San Sepolcro di cui sopra è stato scritto dal futurista Filippo Tommaso Marinetti il 6 giugno 1919 e la data verrà ricordata come emblematica per l’ascesa del partito nazionale fascista. In questo periodo di transizione, i fasci di combattimento violentavano, promuovevano sommovimenti e agitazioni popolari, abbruciavano e facevano tentativi eversivi di destituire governi rossi, come la strage di Palazzo d’Accursio, divenuto simulacro della venuta fascista in Italia, mentre distruggevano e incendiavano luoghi pubblici, come il Narodni Dom, sede delle associazioni triestine slovene, quello che lo storico Renzo De Felice definirà “il vero battesimo dello squadrismo organizzato”. Non mancavano neanche le agitazioni di piazza, come la Marcia di Bolzano, il quale sindaco socialista Julius Perathoner venne destituito dalle scorribande squadriste rappresentando l’ultimo borgomastro di lingua tedesca della città, eletto prima del periodo fascista. In tutto questo, in seno ai fasci di combattimento, uno dei segretari più importanti dentro al movimento fu Michele Bianchi, in ragione del quale ci fu un epistolario targato Bianchi-Mussolini, che rivendicava la paternità della fondazione del partito fascista in quanto segretario di punta al momento della sedimentazione del movimento milizia in effettivo partito nel 1921.

A seguire, ci fu quella che venne richiamata da tutti gli storici e definita come la “Marcia su Roma” erroneamente considerata un Golpe, ma che di Golpe non aveva niente in ragione del potere che in piena volontà consenziente il monarca Vittorio Emanuele III aveva conferito al duce nella formazione di un nuovo esecutivo. Il rapporto di fiducia tra il Re e Mussolini fu sancito anche dalla rispondenza nella condotta che Mussolini aveva nei confronti dello stesso, immune invece a tutti i tentativi di sabotaggio dei detrattori di destituirlo dalla nomina regia o dalle mozioni che in sede parlamentare le opposizioni lanciavano per fare uscire il Dux fuori partita. Il momento campale dell’indiscussa supremazia fascista anche verso le opposizioni parlamentari che tentavano invano l’ostruzionismo politico, fu quello dell’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti, rivendicato nella successione dell’Aventino, il quale aveva legittimamente pronunciato sfavore al fascismo per i brogli elettorali perpetrati dalla Legge Acerbo, avendo il partito ottenuto un premio di maggioranza e un consenso su vasta scala da sembrarne dubbio il responso al momento dell’exit poll. Ma più note sono le vessazioni esecutive avanzate nei confronti del liberal-democratico Giovanni Amendola, del giornalista Piero Gobetti, del presbitero Giovanni Minzoni. Ma analizzando lo strutturalismo della galassia fascista è possibile scorgere come esso si poneva il precipuo obbiettivo di trascendere la dicotomia ingenerata tra polo destro e polo sinistro, comunismo socialismo e capitalismo, proponendo una nuova sintesi politica, rinnovata, da renderla “quella del secolo”, esperienza che poi si è snaturata attraverso le sue degenerazioni oltranziste, dottrinalmente antisemitiche con le leggi razziali del 1938, politicamente colonialistiche, espansionistiche (come la conquista del Corno d’Africa e dell’Abissinia (ricordata per la canzonetta Faccetta Nera) e partitocratiche (vedi la presenza dell’unico partito fascista capitanato ab ovo dal dux), economicamente stataliste, lavorativamente corporativistiche e antisindacalistiche in senso socialista (imbavagliando le associazioni sindacali sino allora esistenti), culturalmente propagandistiche e autoelogiative.